АЦ "Эксперт" приглашает принять участие в рейтинге индустриальных парков и ОЭЗ по итогам 2024 года

02.04.2025

23.10.2016 · Предметный рейтинг вузов России

Дмитрий Толмачев, Павел Кузнецов

«Пришел ко мне устраиваться на работу выпускник физико-технического факультета н-ского университета. Физтеховское образование это то, с чем в нашу компанию с удовольствием берут, но после собеседования выяснилось, что товарищ закончил кафедру иностранных языков и по специальности лингвист. Какое отношение это имеет к физтеху, я до сих пор гадаю» – рассказывает руководитель крупной ИТ-компании. Конечно, от подобных новаций голодных 90-х, когда к сильным советским университетским брендам пытались всеми силами прицепить все, что могло принести деньги, когда в одном вузе можно было обнаружить по несколько экономических факультетов, ведущие вузы по большому счету избавились. Но тема осталась: абитуриент что в России, что за рубежом выбирает не только (а иногда не столько) университет, но и факультет (или направление подготовки). Сильный абитуриент предпочтет изучать экономику в Высшей школе экономике, даже если в МИФИ будет аналогичное направление подготовки. И наоборот, , хотя оба университета имеют самые высокие рейтинги, входят во все возможные программы развития университетов. Ровно также действуют работодатели и академические партнеры.

Понимая это, составители пяти наиболее авторитетных международных рейтингов университетов ежегодно формируют не только общие, но и предметные рейтинги университетов мира. Однако есть две крупные проблемы для России. Во-первых, представленность российских университетов в этих рейтингах очень низка (17 вузов в предметном рейтинге QS, по 2-4 вуза из РФ в предметных рейтингах ARWU, THE, а также несколько в менее популярных CWTS Leiden и The U.S.News&World reports). Во-вторых, за исключением QS Subject ranking остальные рейтинги содержат настолько укрупненную разбивку предметных областей, что, к примеру, даже лидер в области физики не сможет попасть в лидеры предметного рейтинга THE соответствующей предметной области (physical sciences), поскольку последняя включает в себя также материаловедение, химию, математику и так далее. Ни один российский рейтинг университетов (наиболее известные составляют РА «Эксперт» и Интерфакс) позиции вузов в предметных областях до сих пор не измерял. Публикуемый рейтинг закрывает это «белое пятно» в рейтингах российских университетов.

Мы не ставим перед собой целью создать автономный российский рейтинг «факультетов» - как раз наоборот, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы показать российским университетам трек, в конце которого их ждет вхождение в мировые предметные рейтинги. Поэтому основные критерии оценки (различные оценки на базе наукометрических показателей по научным журналам, индексируемым международными индексами научного цитирования) близки к тем, что используются международными рейтинговыми агентствами. Нетрудно заметить, что такая модель оценки применима только к исследовательским университетам, достижения которых можно измерить через качество научных публикаций. Это вузы, которые должны быть способны вести исследования в определенных областях науки на мировом уровне, а значит и давать в соответствующих областях образование того же класса. В России, как впрочем и в любой другой стране на это в какой-то перспективе могут претендовать вряд ли больше 20% (немногим более сотни) университетов. Что не отменяет необходимости существования еще нескольких сотен вузов, ориентированных на массовое образование. Размер вуза/факультета в рейтинге не учитывается, значение имеет размер соответствующего научного коллектива (который, в свою очередь, определяется числом публикующихся ученых, собственно публикаций и цитат). Огромный вуз, нацеленный на массовое образование, может не демонстрировать значимых научных результатов, и, наоборот, небольшой университет, формата Европейского университета в Санкт-Петербурге, может демонстрировать выдающиеся публикационные показатели в области своей специализации.

Вместе с тем мы считаем важным учесть несколько специфичных для России факторов.

Во-первых, качество роста. Известны примеры китайских «каруселей» публикаций, когда на уровне нескольких университетов для достижения высоких показателей в международных рейтингах применялись модели взаимного цитирования, которые искусственно «накачивали» данный показатель. Подобного рода примеры есть и в России. Поэтому существенный вес при оценке достижений российских вузов в научных областях мы придали качеству роста, с тем, чтобы исключить два самых распространенных приема: выходящее за рамки разумного самоцитирование (цитирование ученых своего университета) и использование «лояльных» научных журналов для увеличения числа индексируемых публикаций. Нетрудно увидеть на представленных графиках (см. рис.) несколько университетов, которые умудрились опубликовать в области экономики свыше 2/3 статей всего в одном журнале. Свыше десятка вузов, имеющих более менее заметные научные результаты в этой предметной области, цитируют себя и своих коллег из вуза более, чем в половине случаев ( а отдельные фигуранты – в 90-100%). В области естественных наук подобные статистические выбросы встречаются реже, однако также имеют место. Разработанная в рамках подготовки методики математическая модель кластеризации университетов по уровню самоцитирования и журналам позволила отчасти нивелировать этот эффект.

Другой фактор, также специфичный для России (и других стран, гед идут интесивные процессы реформирования систем образования) – низкий уровень включенности национальных научных журналов в индексацию международными индексами научного цитирования. Далеко не все национальные научные журналы, по уровню способные претендовать на включение в индексацию международными базами научного цитирования (Scopus и Web of science), включены в индексацию. Яркий пример в России – экономика. В этой области Россия мягко говоря не лидер, тем не менее два журнала – «Экономика Региона» (выпускается Институтом экономики Уро РАН и УрФУ) и «Форсайт» (Высшая школа экономики) вошли в Scopus. Вместе с тем такие общепризнанные лидеры этой предметной области, как «Вопросы экономики» и «Российский журнал менеджмента» ни одной из двух баз не индексируются. В естественных науках ситуация лучше, однако и там встречаются подобные искажения. Данную задачу в рамках методики нам решить не удалось, поскольку переход к оценки публикационной активности по Российскому индексу научного цитирования сразу включил бы в рассмотрение большое число низкоуровневых российских журналов. Возможно эту проблему можно будет решить в следующем издании рейтинга.

Третий важный момент методики – отказ от опросов. Три из пяти международных рейтингов включают в качестве важнейшего элемента опрос работодателей и академического сообщества. Не углубляясь в детали отметим, что смещенность выборки при опросах в пользу англоязычных стран дает сильные искажения в оценках репутации (справедливости ради отметим, что, как и в случае с научными журналами, ситуация с каждым годом усилиями рейтинговых агентств и российских университетов улучшается). Однако на данном этапе мы приняли решение отказаться от опроса, чтобы максимально снизить влияние субъективных факторов при формировании рейтинга.

Последнее, что надо отметить – это горизонт исследования. Основные международные рейтинги стремятся снизить волатильность позиций университетов и делают период рассмотрения более длинным (5 лет). Такая консервативность не позволяет увидеть быстрые изменения (а по некоторым ведущим российским вузам за последние несколько лет число публикаций выросло в два-три раза). В связи с этим период, за который учитывались публикации, был сокращен до 4 лет.

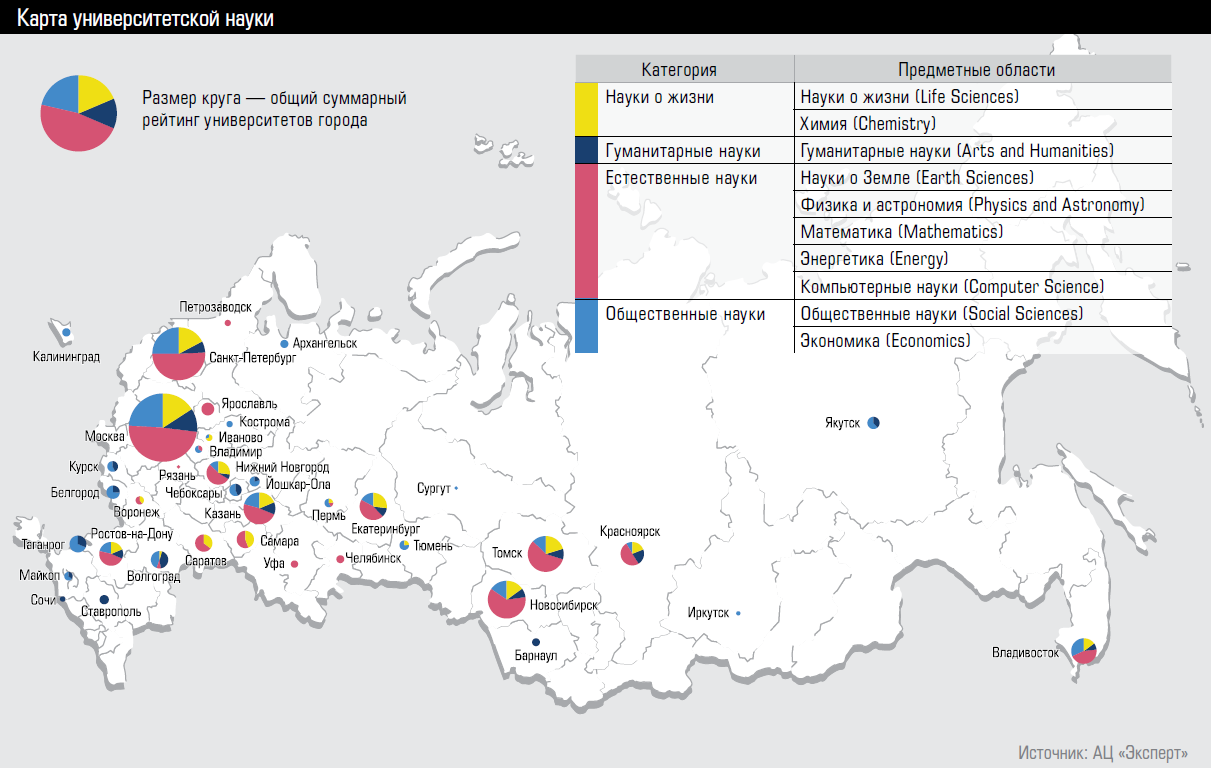

Каковы главные результаты? Во-первых, в рейтинг факультетов сумели войти свыше 8-ми десятков российских вузов, то есть – так или иначе – большая часть потенциальных кандидатов. Почти половина участников (35 университетов) вошли в число лидеров только по одному направлению. Среди них такие яркие монопрофильные университеты, как Российская экономическая школа (2-е место по экономике) и Европейский университет в Санкт-Петербурге (5-е место в общественных науках). На другом полюсе 6 университетов, которые попали во все предметные рейтинги: МГУ, СПбГУ, Новосибирский НИУ и три федеральных университета: Уральский, Дальневосточный и Казанский.

Первая пятерка позиций в каждом предметном ранжировании никаких сюрпризов не дает – те же вузы в основном входят в «хвосты» международных предметных рейтингов. Это МГУ, СПбГУ, Новосибирский НИУ, в естественных науках эту тройку «разбавляют» МФТИ и МИФИ, в гуманитарных – НИУ ВШЭ. Кроме того, в отдельных предметных областях появляются новые лидеры, вроде уже упомянутой РЭШки в экономике. Так, в компьютерных науках и в химии в пятерку лучших вошел ИТМО, в гуманитарных – два федеральных вуза (Сибирский и Казанский), в науках о жизни – Уральский федеральный и Санкт-Петербургский политех, в энергетике – Томский госуниверситет.

Еще интереснее новые игроки, до сих пор не фигурировавшие на заметных позициях ни в российских, ни в международных измерениях. Так, Белгородский университет вошел в 10-ку лучших в социальных науках, Тюменский государственный университет попал в лучшие в науках о жизни, обеспечив в этой предметной области один из самых высоких уровней журналов (средний уровень цитирования), в которых были опубликованы статьи этого университета. Большое число региональных вузов демонстрирует значимые научные результаты в химии, компьютерных, гуманитарных, общественных и экономических науках. И если в первых двух случаях вопросов не возникает, то последние нуждаются в комментариях. Дело в том, что в трех последних предметных областях общее число публикаций российских вузов невелико, и разрыв между явными лидерами и прочими вузами очень значимый. Из-за чего в ранжирование попадают университеты с небольшим числом статей и неустойчивыми научными результатами. Кроме того, в этих предметных областях начинают иметь значение междисциплинарные научные статьи (именно этим объясняется 5-е место ИТМО в рейтинге по экономике – половина его статей в этой предметной области приходится на статьи, связанные с принятием решений). Обратная ситуация также имеет место: НИУ ВШЭ, не имея соответствующего направления подготовки, фигурирует в рейтинге по физике, поскольку ее исследователи публикуются совместно с физиками других вузов.

В заключение отметим, что около трети (!) участников рейтинга используют сомнительные модели (показатель качество роста), выдавая аномально высокий уровень самоцитирования/цитирования своих коллег по университету и/или публикуя исследования в очень ограниченном числе журналов. В их числе нет общепризнанных лидеров, таких как МГУ, СПбГУ, МФТИ, однако замечены несколько университетов из программы 5-100. Это существенная проблема – в погоне за объемами теряется качество, что может привести к удару по репутации – важнейшего показателя международных рейтингов. Эта «болезнь роста» уже привела к попаданию России в «анти-лидеры» по количеству публикаций в недобросовестных журналах («список Белла»), вместе с Индией и Китаем. А сравнив российские вузы по используемому в рейтинге показателю самоцитирования с университетами стран БРИКС мы увидели, что по данному показатели мы уверенно лидируем даже по сравнению с китайскими и индийскими университетами. Наш рейтинг позволил отчасти очистить научные результаты университетов от последствий этой «болезни роста», однако картина полностью прояснится только после того, как будут устранен другой фундаментальный фактор – низкая включенность национальных научных журналов в международные индексы.

02.04.2025

24.03.2025

17.03.2025

23.12.2024

26.11.2024

17.11.2024

30.10.2024

27.10.2024

01.10.2024

01.10.2024

30.09.2024

29.08.2024

29.08.2024

29.08.2024

27.08.2024

19.08.2024

05.08.2024

31.07.2024

12.07.2024

11.07.2024

05.07.2024

09.06.2024

02.04.2025

24.03.2025

17.03.2025

23.12.2024

26.11.2024

17.11.2024

30.10.2024

27.10.2024

01.10.2024

01.10.2024

30.09.2024

29.08.2024

29.08.2024

29.08.2024

27.08.2024

19.08.2024

05.08.2024

31.07.2024

12.07.2024

11.07.2024

05.07.2024

09.06.2024