АЦ "Эксперт" запускает новый федеральный рейтинг российских ИТ-компаний-лидеров технологического развития

28.01.2026

13.05.2025 · Университеты

Авторы: Дмитрий Толмачев, Екатерина Игошина, Ирина Перечнева

Систему оценки участия университетов в технологической повестке нужно развивать с учетом национальных приоритетов

Аналитический центр «Эксперт» представляет итоги очередного исследования публикационной активности университетов.

В последние годы правительство стремится кардинально изменить роль университетов в развитии экономики и общества. Сначала, напомним, эта задача решалась в рамках проекта «5-100», а затем «Приоритет-2030». Для измерения эффектов этого процесса АЦ «Эксперт» разработал линейку рейтингов, охватывающую три направления: публикационная активность вузов через призму наукометрического анализа, готовность университетов генерировать инновации в виде изобретений (патентов) и способность вузов «выращивать» технологических предпринимателей.

Выводы десятой волны первого среза — публикационной активности мы представили на круглом столе «Исследовательская активность российских университетов: итоги 2021-2024 годов», прошедшем в Москве.

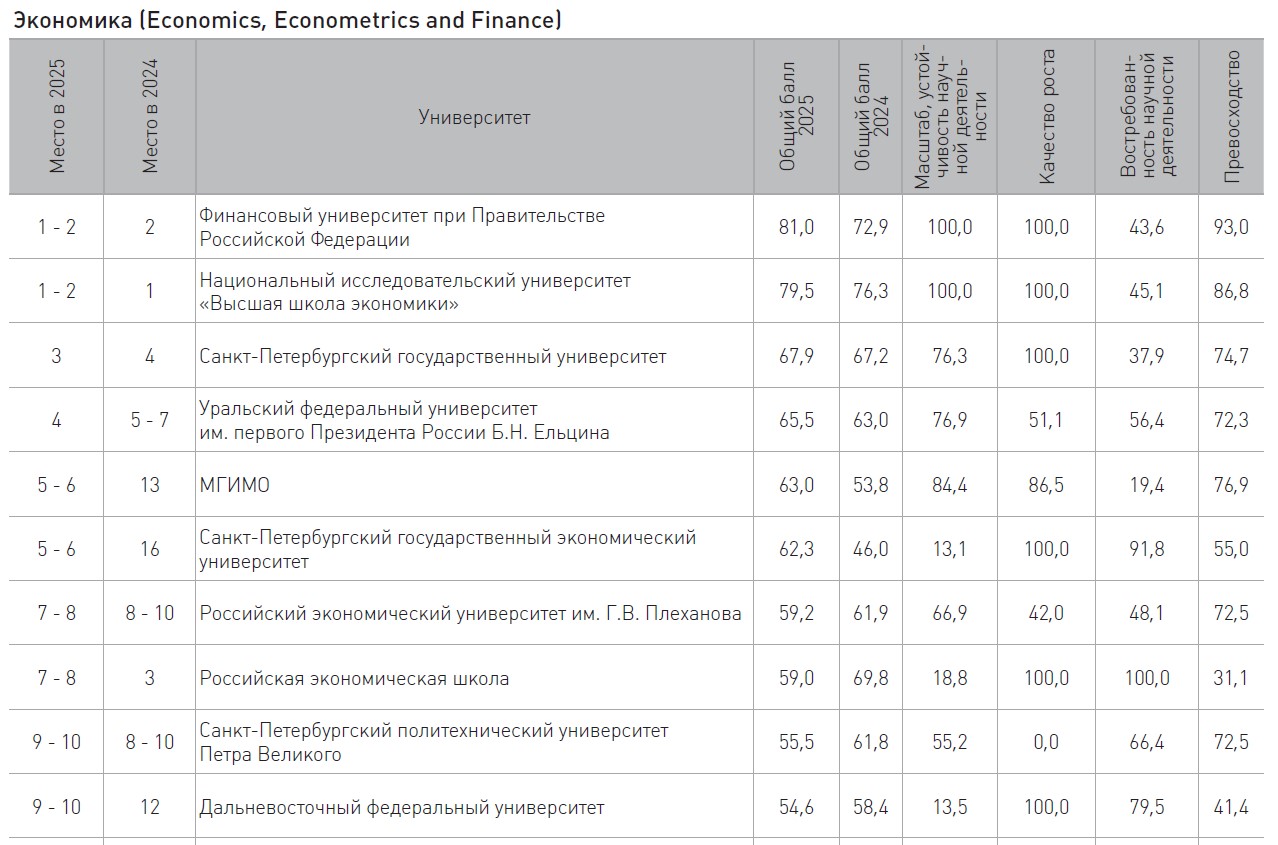

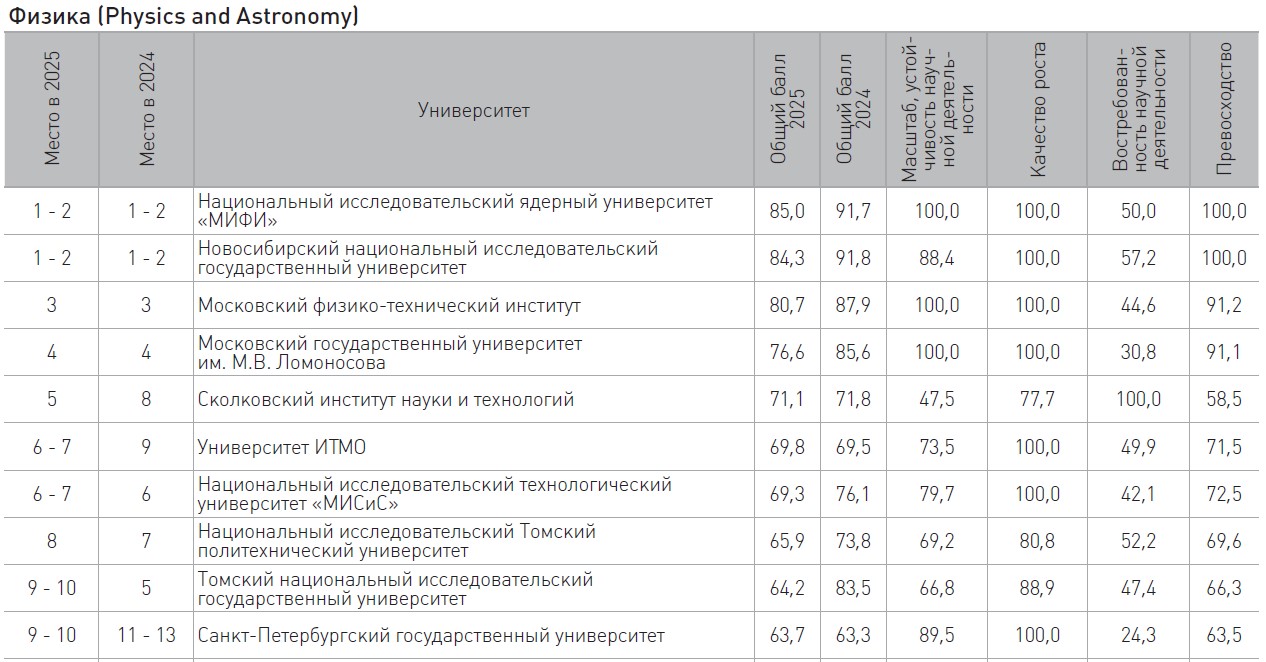

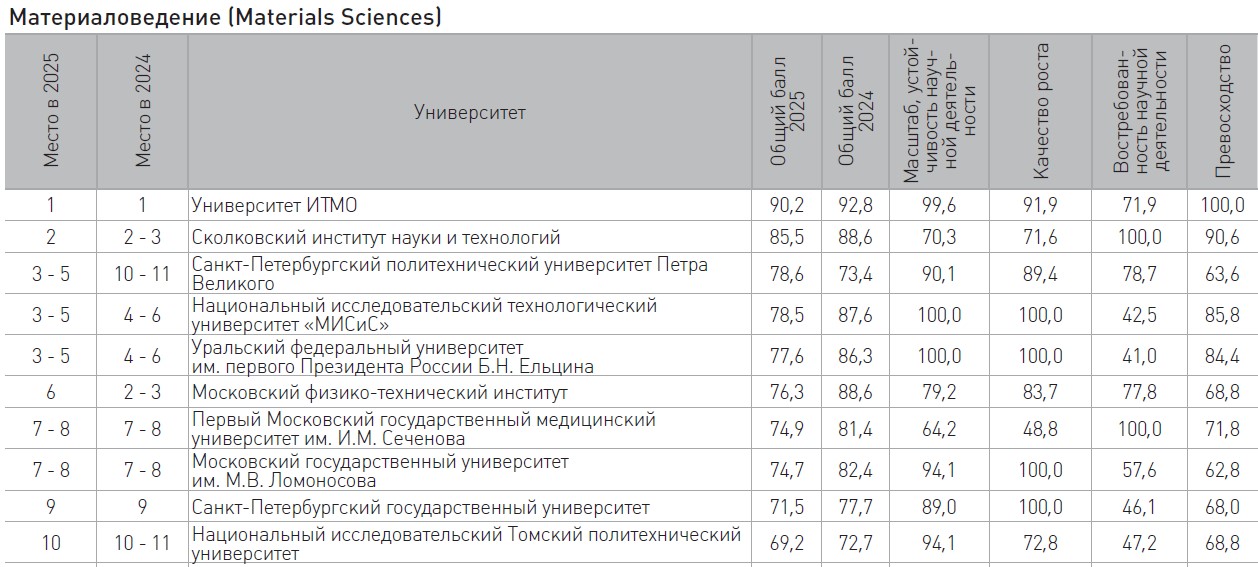

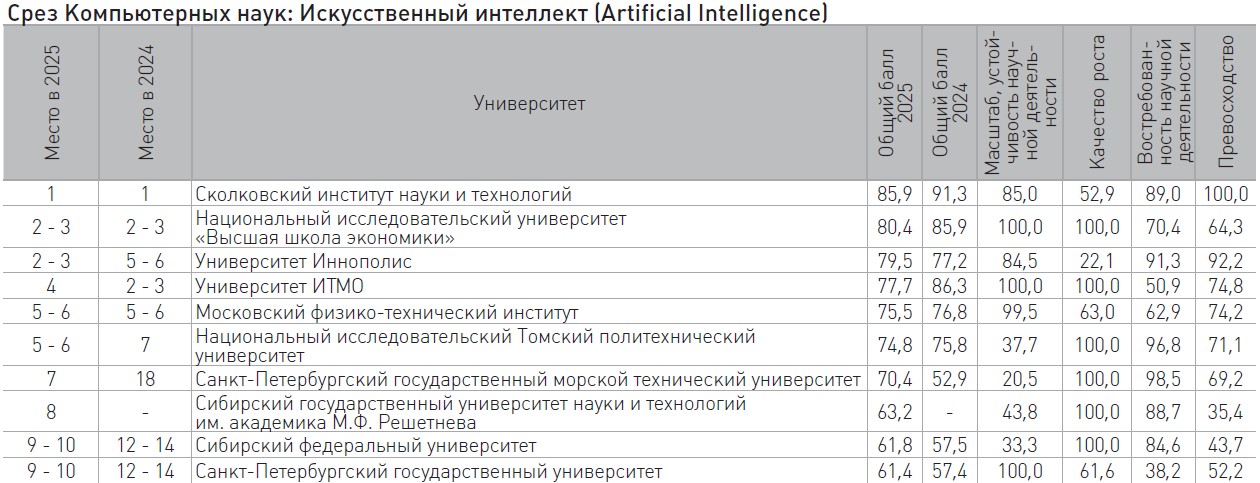

Топ-10 мест по важнейшим предметным областям

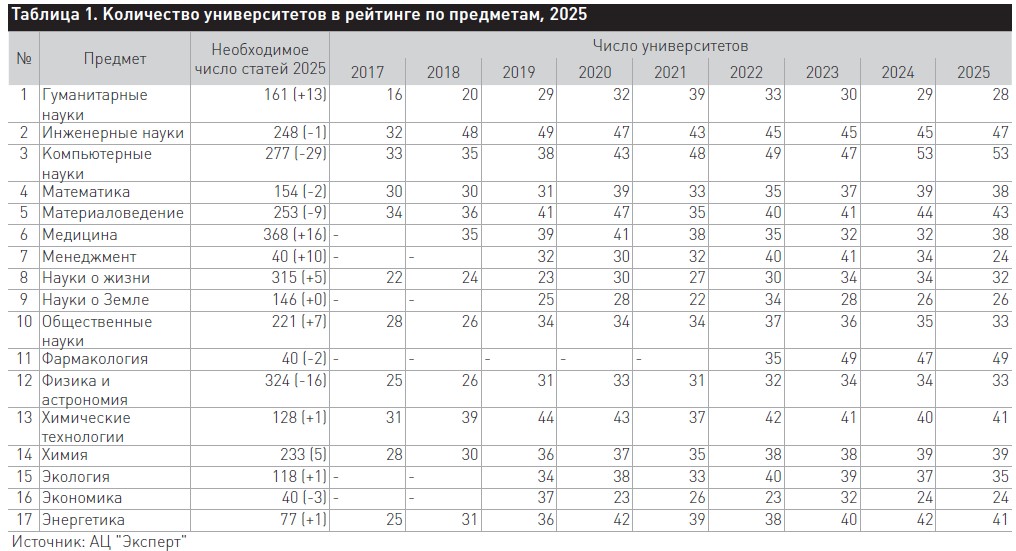

В этом исследовании мы проанализировали научные публикации 143 российских университетов, вошедших в 17 предметных рейтингов и 7 тематических срезов (таблица 1).

В глобальном наукометирическом поле продолжает доминировать тренд на снижение числа статей российских ученых (график 1).

В базе данных Scopus темпы падения количеств российских научных публикаций возросли до показателей 2022 года после замедления падения в 2023 году до 3%. 2024 год ознаменовался сокращением числа публикаций на 14 %, что сопоставимо с 2022 годом.

В абсолютных значениях в 2024 году опубликовано почти столько же статей, сколько и в 2017 году. При этом доля отдельных статей и обзоров (Article & Review) достигла максимального значения за последние 12 лет — 82%, несмотря на общее снижение абсолютных показателей. Доля Article & Review упала ниже 70% в 2018 году и превысила эту планку только спустя 4 года.

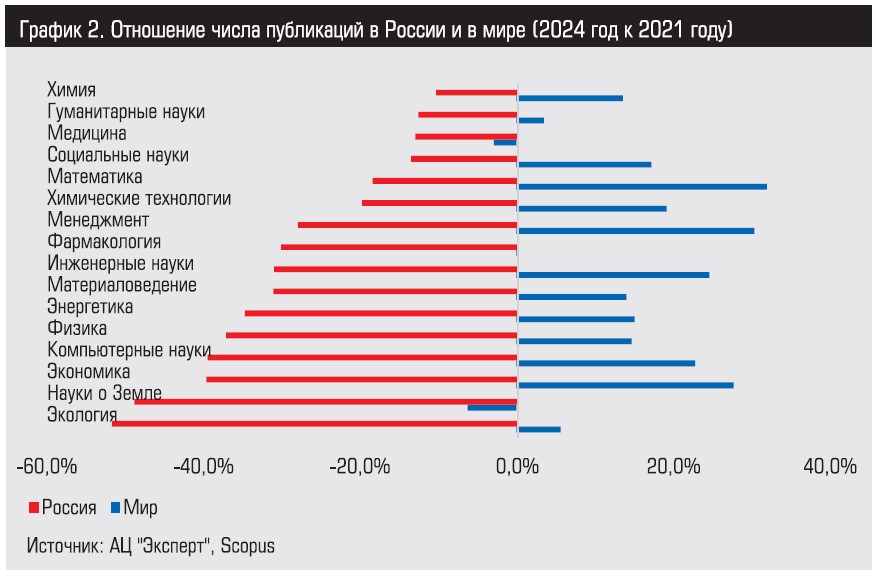

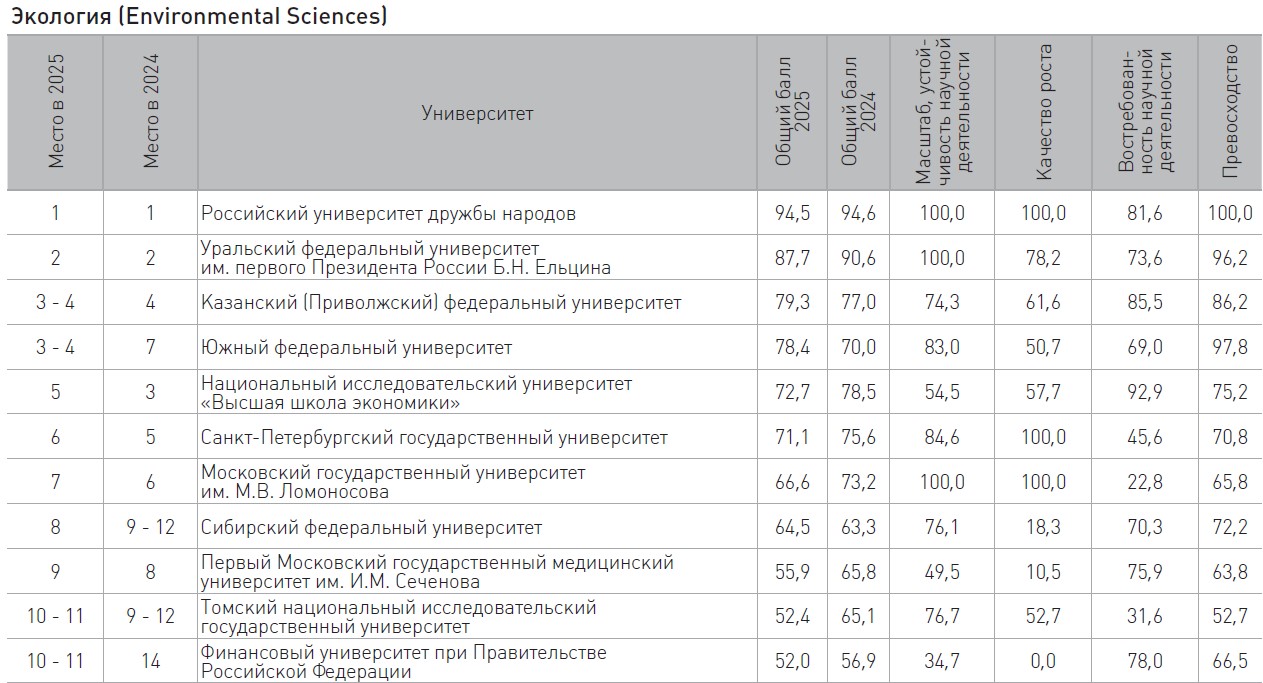

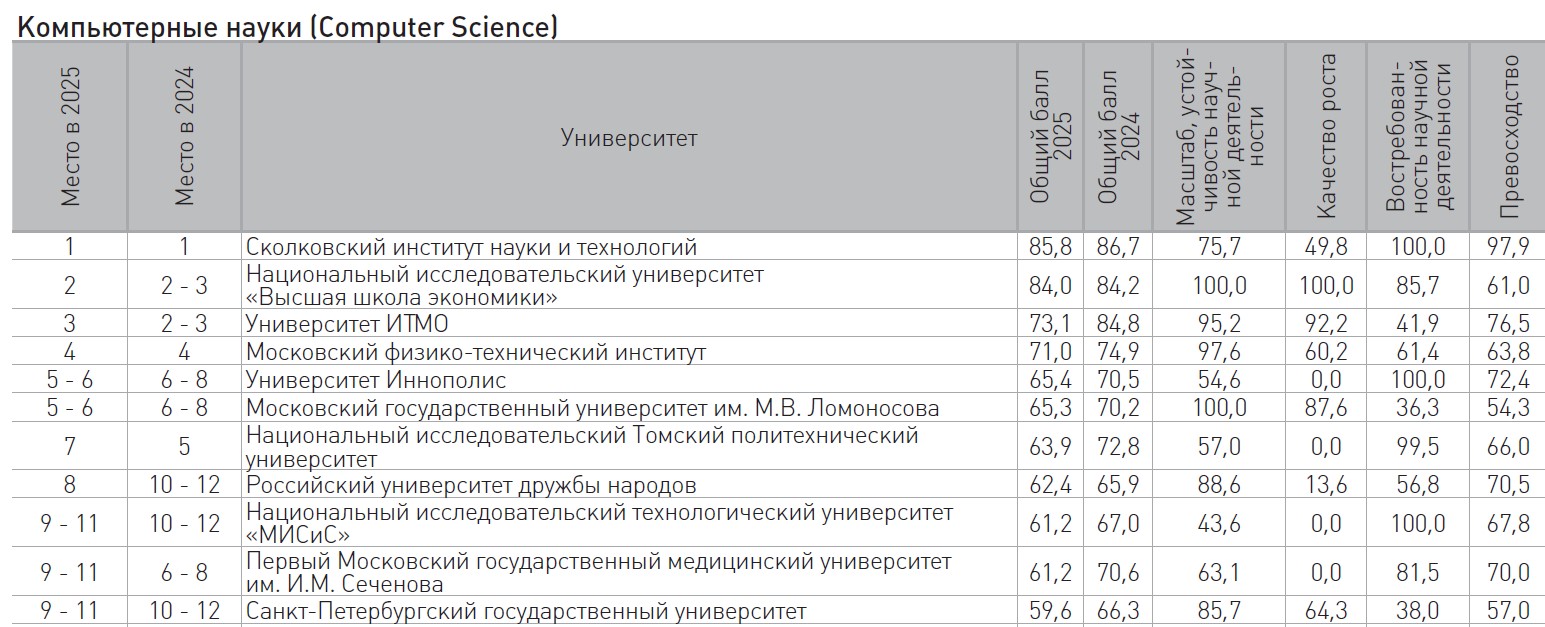

Негативная публикационная динамика отразилась на всех предметных областях (график 2). В 2024 году опубликовано в среднем на 30% меньше статей, чем в 2021 году. Особенно сильное падение переживают Экология (сокращение на 52%), Науки о Земле (49%), Экономика (40%), Компьютерные науки (40%) и Физика (37%).

Между тем в целом на мировом рынке наблюдается прирост числа статей во всех областях, кроме Медицины и Наук о Земле (падение в обеих не превышает 10%). Однако некоторые российские вузы все же удерживают положительную динамику; так, РУДН демонстрирует прирост на 4% по валовому числу статей высшей категории.

Система категорий ранжирования и оценки научных журналов построена по популярности, востребованности и цитируемости. Всего существует четыре квартиля, обозначающихся Q1–Q4, где первый является высшим, а четвертый соответственно низшим. Мы рассмотрим движения в высшей лиге.

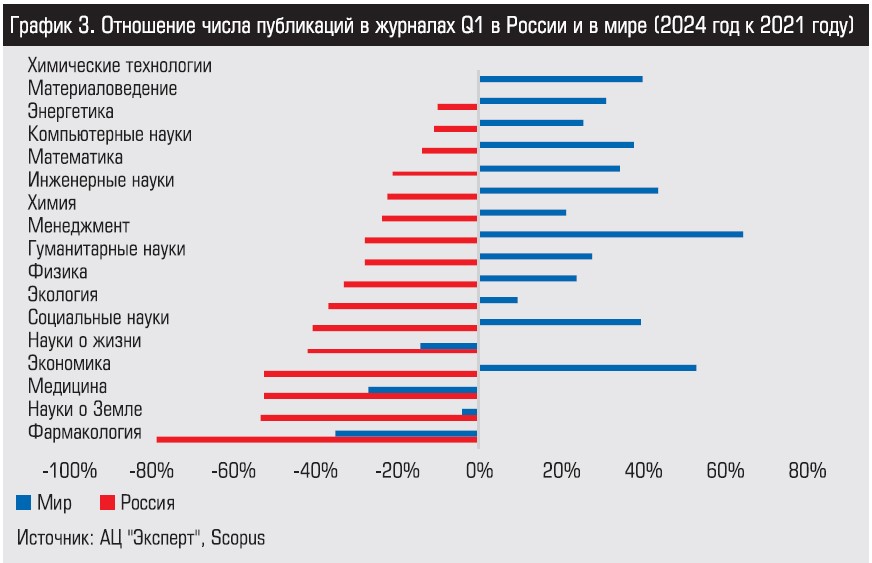

В срезе анализа предметных областей в Q1 также наблюдается снижение числа публикаций российских ученых в 2024-м по сравнению с 2021 годом. Максимальное падение показывает публикационная активность в области Фармакологии (-78%), впрочем, это характерно и в целом для мирового рынка (-35%) (график 3). Не снизилось число российских публикаций только в Химических технологиях, но при этом в глобальном пространстве в этом срезе прирост составляет 40%.

Но есть и исключения. Так, НГУ, после снижения числа статей Q1 в 2023 году, в прошлом году показал прирост на 19%, в частности, выросло число публикаций в области Физики. СФУ демонстрирует положительный прирост по числу статей Q1 по следующим предметам: Физика, Инженерные науки, Энергетика, Материаловедение, Математика, Науки о Земле, ИИ и Металлургия.

Эффективным инструментом роста публикационной активности на мировом рынке остаются коллаборации. Однако в срезе Q1 около 43% российских публикаций не имеют международных соавторов и опираются исключительно на национальные коллаборации. При этом средняя доля таких публикаций в 2023-2024 годах превышает аналогичную долю в 2021-2022 годах (46% против 42%).

По-прежнему больше половины статей Q1 публикуются с участием международных авторов (график 4). Условно «дружественных» коллабораций с каждым годом становится больше — так, в 2024 году доля статей с дружественными странами составила 43%, а общая динамика с 2021 года исключительно положительная. При сохранении динамики уже в 2027 году доли дружественных и недружественных стран в российских статьях Q1 уравняются.

В этом исследовании году мы также проанализировали происхождение журналов Q1, в которых публиковались российские авторы.

В 2021-2024 годах научные команды российских университетов размесили публикации в журналах 66 стран. Однако почти 78% статей опубликовано в журналах четырех стран — это США, Нидерланды, Великобритания и Швейцария. Россия с большим отрывом стала пятой по числу публикаций страной (около 8% публикаций в российских журналах) (график 5).

Устойчивый рост доли публикаций российских авторов демонстрируют журналы из Великобритании (прирост с 17% до 19% в 2024 году), США (прирост с 20% до 21%) и Нидерландов (с 20% до 23%). Доля статей в журналах Швейцарии снизилась с 23% до 14% в 2024 году. Российские журналы публиковали 10% статей Q1 в 2021 году, а в 2023 и 2024 году — только 7%.

Небольшой прирост в 2024 году также характерен для публикаций в журналах из Германии (до 4%) и Китая (до 3%).

В абсолютном значении в 2024 году наибольший прирост числа российских статей продемонстрировали журналы следующих стран (при условии более 100 статей в 2024 году): Франция (26%), Китай (21%), Нидерланды (13%), Великобритания (12%), Германия (8%) и США (2%). Снижение числа статей зафиксировано для журналов из России (-3%), Италии (-6%) и Швейцарии (-40%).

Интересные сдвиги происходят в срезе публикаций Q1 для некоторых российских университетов.

Так, в Энергетике, несмотря на общую тенденцию к сокращению числа публикаций, положительную динамику демонстрирует УрФУ (рост более чем на 100% в 2024 году по сравнению с 2021 годом) и РУДН (+25%). Прирост показателей эти вузы демонстрируют и в Материаловедении. Также стоит отметить положительную динамику у СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГТУ им. Баумана.

В Математике в число лидеров по приросту статей вышли УрФУ, ТГУ, НГУ и Сколтех, причем прирост ТГУ составил более 100%.

В срезе по Искусственному интеллекту общая заинтересованность вузов к исследованиям возросла на 37% к 2024 году. Среди вузов наибольший прирост по статьям Q1 демонстрируют НИУ ВГЖ, МГТУ им. Баумана, Сколтех, МФТИ и МГУ.

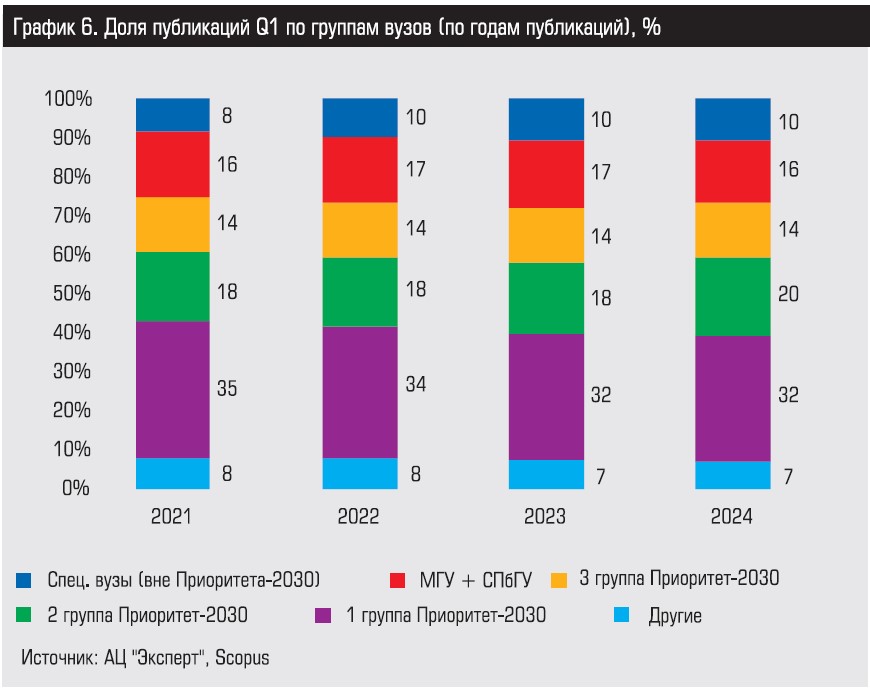

Также мы оценили присутствие университетов в объеме публикаций Q1 по укрупненным группам (график 6): вузы, вошедшие в программу «Приоритет–2030» (версия марта 2025 года), специализированные вузы, не вошедшие в «Приоритет–2030» (Финансовый университет, Европейский университет СПб, РГПУ им. Герцена, РГУ нефти и газа, Иннополис, РЭШ, Сириус, РУДН, Сколтех и СПб горный университет), в отдельную группу выделены МГУ им. Ломоносова и СПбГУ, а также прочие вузы.

Общая динамика меняется незначительно, однако можно заметить, что доля специализированных вузов возросла с 8% до 10%. Кроме того, доля 1-й группы программы «Приоритет–2030» постепенно снижается, давая университетам из 2-й группы больше пространства.

Профильные места

Одним из показателей успеха и качества публикаций университетов на протяжении многих лет остается вхождение в число лидеров международных профильных рейтингов.

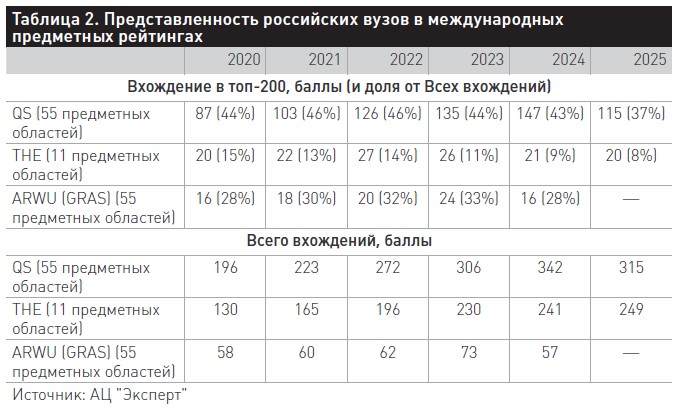

Мы сравнили позиции российских университетов с 2020 года в крупнейших рейтингах — QS World University Rankings, World University Rankings от Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU), также известный как Шанхайский рейтинг (таблица 2).

Рейтинг QS объединяет 55 предметных областей. С 2020 года в QS вошло 62 российских университета по 48 предметным областям, около 40% при этом заняли позиции в топ-100 лучших университетов мира. Наиболее широкими публикационными профилями (по числу представленности в предметных областях) обладают МГУ, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и УрФУ (более 20 предметных областей). Замыкают топ-10 вузов по числу областей КФУ, НГУ, ТГУ, МГТУ им. Баумана и МФТИ (более 10 предметных областей).

В рейтингах THE и ARWU (подразумеваем Global Ranking Academic Subjects из семейства рейтингов ARWU) список вузов по числу вхождений в предметные области довольно схож с QS.

Рейтинг THE более открыт для вузов из России — 92 университета вошли в рейтинг с 2020 года. Однако только 6 из них были представлены в топ-100. В топ-10 вузов по числу областей в THE дополняется ЮФУ, ЮУрГУ и СПбПУ (более 7 областей из 11 представленных в рейтинге).

Наименьшее число российских вузов представлено в ARWU — 26 университетов с 2020 года, из которых 10 смогли попасть в топ-100. Из 55 представленных предметных областей российские вузы появились в 38. В число вузов-лидеров по широте охвата предметов вошли ИТМО, ПМГМУ им. Сеченова и Сколтех.

Общая динамика представленности российских вузов в данных рейтингах с 2020 года менялась. Так, пик по числу вошедших в рейтинги вузов пришелся на 2024 год (более 700 вхождений), однако доля попавших в топ-200 продолжала снижаться. В QS от общего числа российских вузов в топ-200 в 2025 году попало 37% (для сравнения, в 2023 году это значение составляло 44%), в THE — 8% в 2025-м против 14% в 2022 году, в ARWU — 28% в 2024 году против 33% в 2023 году.

Также стоит отметить, что в масштабе отдельных предметных областей в рейтингах ситуация может значительно отличаться. В QS наиболее продуктивными для российских вузов стали области Химии, Экономики и эконометрики, Математики, Нефтяная инженерия, Компьютерные технологии и Лингвистика. Однако Социальные науки и менеджмент, а также Науки о жизни и Медицина оказались в числе областей, в которых снижение позиций происходило намного чаще. В THE для российских вузов почти по всем областям наблюдается снижение позиций, особенно резким стало падение в Инженерных науках и Физических науках. В ARWU университеты из России удерживают стабильный прирост в Математике, Металлургии и Физике, однако для остальных областей показатели крайне неоднозначные.

Топ-10 мест по отдельным предметным областям

Как показала дискуссия, выводы исследования представляют интерес. В новом экономическом цикле государство видит роль университетской науки в генерации технологий для промышленности для достижения Россией мирового технологического лидерства.

Для того чтобы оценивать вклад университетов в этот процесс и наиболее эффективно настраивать инструменты их господдержки, нужны критерии. На прежнем этапе развития вузовской науки одной из таких метрик была публикационная активность. В рамках обновленной программы «Приоритет–2030», которая сейчас реализуется в структуре нацпроекта «Молодежь и дети», этот критерий перестал учитываться.

Директор Центра мониторинга и рейтинговых исследований Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Сергей Киреев считает, что такое решение носит временный характер и во многом связано с текущей геополитической ситуацией: «При этом очень важно, чтобы ведущие вузы работали над созданием новых технологических решений, опираясь на исследования по прорывным научным направлениям. Для этого, конечно, ученые должны иметь доступ к достижениям мировой науки, представленным в ведущих научных журналах. При этом им стоит выступать в качестве не только читателей, но и авторов качественных статей в российских и зарубежных научных журналах. Такой подход позволит сохранить статус российской науки как одной из ведущих в мире».

Мировое позиционирование необходимо в том числе и для того, чтобы обеспечить поддержку промышленности. Сергей Киреев демонстрирует это на конкретном примере.

«Россия является мировым лидером в сфере атомной энергетики, и ее развитие требует не только подготовки большого количества российских специалистов, но и обучения в российских вузах значительного числа зарубежных студентов, в первую очередь из тех стран, где планируется строительство российских атомных электростанций. Так, в стратегии развития НИЯУ МИФИ поставлена цель к 2030 году занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования. Международные и национальные рейтинги являются одним из действенных инструментов привлечения иностранных студентов. Поскольку практически во всех рейтингах используются библиометрические данные, научные публикации университета существенно влияют на его позиционирование в мировом научно-образовательном пространстве» - Сергей Киреев

Директор Центра рейтинговых исследований Университет ИТМО Илья Куфтырёв видит еще один эффект продолжения участия в международных рейтингах: «Мы в университете ИТМО рассматриваем этот инструмент как средство привлечения иностранных студентов. А рейтинги научной продуктивности, мне кажется, остаются очень хорошими ориентирами, которые оценивают нашу результативность».

Тем более что в программе «Приоритет–2030» критерий оценки вузов по количеству привлечения иностранных студентов остается. Да этот эффект видят и сами вузы.

«Мы провели исследование, которое показало, что чем больше университетов страны находятся в рейтинге QS, тем больше поток студентов в эту страну. Это и понятно, так как рейтинг QS ориентирован прежде всего на эту когорту молодежи. Мы всегда будем способствовать продвижению русского языка в мире, но нужны осознавать, что в академическом сообществе еще десяток лет будут доминировать публикации на английском языке, как и запрос на англоязычные образовательные программы со стороны иностранных студентов. К этому надо отнестись как к данности. И, учитывая это, выстраивать коммуникацию с внешней средой», — обращает внимание вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Карелина.

Геополитические факторы, конечно, вносят свои коррективы.

«В последние годы мы наблюдаем ограничения на международное сотрудничество, сложности с доступом к ведущим зарубежным научным базам данных, а также изменения в механизмах индексации российских публикаций в крупнейших мировых наукометрических системах. Эти факторы создают дополнительные барьеры для российских исследователей, влияя на динамику научных публикаций», — отмечает ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Российское вузовское сообщество уже много сделало для создания собственной системы рецензируемых научных журналов, сформировалась и система российских рейтингов.

По общему мнению, внутри России системы оценки научной деятельности вузов нужно поддерживать и совершенствовать. Пока же некоторые новые показатели вызывают сомнения в их эффективности. К ним, в частности, относится «доля доходов из внебюджетных источников в общем объеме доходов университета».

По мнению Сергея Киреева, доля внебюджетных средств, безусловно, является показателем финансовой устойчивости университета: «Однако важно учитывать, за счет каких направлений деятельности университета она достигается. Среди лидеров в России по этому показателю являются, как правило, региональные вузы, осуществляющие масштабное платное обучение. Это важно, но каков вклад этих вузов в обеспечение технологического лидерства?»

При этом внутри вузовской науки произошло достаточно много изменений, которые нужно учиться измерять и оценивать. В частности, в последние три года заметную роль стали играть передовые инженерные школы (ПИШ).

«С момента основания ПИШ мы создали шесть технологических платформ: «Биотехнологии и Медицина», «Аэрокосмическое приборостроение», «Оптика и сенсорика», «Технологии замкнутого цикла», «Нефтегазовый инжиниринг» и «Искусственный интеллект в промышленности». Команды ПИШ работают над проектами «Медико-биологического Союза», Газпромнефти, Ростеха, Роскосмоса и других компаний. За три года мы добились осязаемых успехов в решении наукоемких задач наших индустриальных партнеров. Я считаю, что эти достижения должны найти отражение в рейтингах», — приводит примеры заместитель директора передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета Владислав Канажевский.

В целом рынок образования уже научился использовать рейтинги. По мнению первого проректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Олега Нагорнова, наличие рейтингов позволяет университетам двигаться вперед: «Даже неудовлетворенность от результатов бывает весьма полезной».

Поэтому нужно продолжать искать важные для науки критерии. По мнению проректора по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета МИСиС Михаила Филонова, поскольку государство задает стимулы для прикладных исследований, очень важно продолжать оценивать не только публикационную активность, но и патентую деятельность.

Однако в последнее время в патентном поле появились новые нюансы, которые придется учитывать при разработке методик.

«Индустриальные партнеры сейчас ориентируются скорее на заключение лицензионных договоров, чем на защиту патентов, так как компании все больше внимания уделяют охране коммерческой тайны. Мне кажется, что в дальнейшем стоит развивать линейку рейтингов в направлении технологического лидерства и оценивать связь фундаментальной науки с прикладными исследованиями», — отмечает Михаил Филонов.

Начальник управления наукометрии и рейтингового продвижения РАНХиГС Максим Коняев видит другой фокус эволюции продуктов АЦ «Эксперт»: «Помимо публикационной активности сотрудников вуза можно рассмотреть количество научных журналов, включенных в международные базы данных и издающихся на базе университета».

Сергей Киреев при развитии рейтингов предлагает больше внимания уделять междисциплинарной составляющей: «В современных условиях наилучшие научные результаты, как правило, достигаются именно в междисциплинарных исследованиях. Это подтверждается и тем, что целый ряд Нобелевских премий в прошлом году были вручены ученым, которые использовали именно такой подход».

Ирина Карелина полагает, что систему рейтингования нужно развивать с учетом национальных приоритетов.

«Сейчас мы переживаем период трансформации системы высшего образования в стране. Кстати, аналогичные процессы идут и в других странах. В основе трансформации — национальные цели, закрепленные в указе президента, они определяют стратегические направления развития экономики. Цели научно-технического лидерства привязаны к определенным экономическим показателям и приоритетным направлениям научно-технологического развития. Поэтому я бы предложила посмотреть в рейтинге публикационной активности срезы, которые соответствуют этим приоритетным направлениям, и проанализировать, как мы продвигаемся по этим срезам» - Ирина Карелина.

По мнению Ирины Карелиной, стоит проанализировать финансовые возможности для университетов с позиции их вклада в национальные проекты: «Из 20 новых национальных проектов девять являются проектами научно-технологического лидерства. И именно эти проекты управляются и финансируются по модели, отличной от всех остальных. Поэтому и результаты этого рейтинга могли бы быть нам полезны с точки зрения возможностей наших университетов для участия в разных конкурсах на получение ресурсов на научные исследования и разработки».

В частности, Ирина Карелина видит целесообразность оценки передовых инженерных школ: «Пока их деятельность напрямую не влияет на публикационную активность, но наши ПИШ начинают развиваться внутри университетов, неожиданно возникают новые для университета научно-технологические исследования и разработки, и этот тренд очень хотелось бы связать и с вопросом публикационной активности».

Вести мониторинг публикационной активности, по мнению Карелиной, необходимо.

«Фундаментальная наука всегда будет оцениваться присутствием в признанных научных журналах на международном уровне и наличием факта публикаций в них. Сегодня стоит одновременно оценивать участие вузов в развитии технологий. Поэтому необходима линейка рейтингов, это дает возможность учитывать успехи университетов с разных сторон, смотреть зависимость между результатами разных срезов их деятельности, делать обоснованные выводы и уточнять стратегию развития» - отмечает Ирина Карелина.

Международный фокус российской науки

|

Вузам нужны механизмы позиционирования

Проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец — Сегодня нам вместе со всей страной предстоит найти ответы вызовы, связанные с формированием технологического суверенитета страны. Задача Сибирского федерального университета – научно-технологическое обеспечение развития экономики Сибирского федерального округа и, в частности, регионов Енисейской Сибири. Так, в последние 5 лет учеными СФУ были разработаны новые технологии в области низкоуглеродного производства цветных металлов, алюминиевых сплавов с редкоземельными металлами и экологически чистых технологий переработки углеводородного топлива, новые высокоэффективные и экологически безопасные способы интенсификации нефтеотдачи пласта, новые световые технологии и фотоники, реализованы проекты в области ИИ и БАС. Чтобы достичь технологического лидерства, нам нужно показывать наши преимущества. И один из инструментов решения этой задачи — представление уровня наших знаний и открытий через публикации. Мы рассматриваем рейтинг научной результативности как возможность позиционирования вуза для работодателей, партнеров, органов исполнительной власти. Кроме того, это один из инструментов оценки участия вуза в формировании технологического суверенитета и лидерства. Мы, в частности, всегда проводим системный анализ изменения позиций нашего университета в предметных рейтингах, смотрим какие научные группы стали оказывать лучший результат, по каким направлениям. Это необходимо чтобы ответить на вопрос о механизмах поддержки тех или иных научных школ. |

В поисках эффективных стратегий научного развития

— Публикационная активность российских вузов в целом снижается на фоне глобальных вызовов. Однако результаты исследований АЦ «Эксперт» показали, что общее движение УрФУ в рейтингах преимущественно позитивное. К примеру, в рейтинге 2025 года наш вуз улучшил свои позиции по 14 предметным областям и срезам и по шести сохранил прежние позиции. За 2021–2024 годы мы вошли в топ-10 вузов России по общему валовому объему статей. При этом УрФУ — один из двух вузов в топ-10, демонстрирующий прирост числа статей в 2024 году. Наибольший прирост статей нашего вуза в прошлом году исследователи зафиксировали по направлениям «Экономика» (24%), «Наука о Земле» (20%), «Инженерные науки» (11%), «Энергетика» (13%), «Химические технологии» (10%) и «Материаловедение» (7%). Российская наука в целом продолжает адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этом процессе играет развитие национальных рецензируемых журналов, создание новых платформ для научной коммуникации и поддержка междисциплинарных исследований. Мы активно работаем над усилением внутриуниверситетского и межвузовского сотрудничества, стимулируем исследователей публиковаться в авторитетных изданиях и развиваем международные партнерства на новых принципах. Наше участие в рейтинге научной продуктивности — это не только возможность объективно оценить вклад ученых университета, но и инструмент для выработки эффективных стратегий научного развития. |

*Методика разработана при поддержке Центра мониторинга науки и образования и Лаборатории наукометрии УрФУ

При подготовке рейтинга рассматриваются 17 основных предметных областей, среди них: Инженерные науки, Компьютерные науки, Математика, Материаловедение, Науки о Земле, Экология, Общественные науки, Химические технологии, Химия, Энергетика, Гуманитарные науки, Науки о жизни, Физика, Экономика, Менеджмент, Медицина, а также Фармакология.

Расчет рейтинга осуществляется на основе четырех смысловых блоков: «Масштаб» (25%), «Качество роста» (15%), «Востребованность» (30%) и «Превосходство» (30%). Категории имеют различный вес при расчете финального результата. Показатели рассчитывались за период 2021–2024 гг.

В предметном рейтинге принимают участие вузы, опубликовавшие за исследуемый период более 0,5% всех российских публикаций в соответствующей области. Начиная с 2021 года, в расчетах стали учитываться только журнальные статьи и обзоры во всех предметах, кроме области компьютерных наук и искусственного интеллекта (где в учете сохранились и тезисы конференций). С 2025 года порог вхождения повышен до 40 статей для малых областей, где число журнальных статей и обзоров менее 10 тыс. статей по РФ.

В 2023 году из блока «Превосходство» исключен показатель «Представленность в подобластях Q1», что позволило предотвратить в дальнейшем искажение достижений вузов в области высокоуровневых научных публикаций в журналах первого квартиля Scopus и WoS. Статьи, опубликованные в высокоцитируемых научных журналах, зачастую охватывают несколько таких подобластей. Постепенно это стало причиной быстрого роста показателя представленности и искажения имеющихся достижений вузов. Также введены дополнительные правила расчета показателя концентрации для вузов с малым числом статей (не превышает значения входного порога х1,5 раза). Малые вузы, как правило, публикуются в значительно меньшем количестве журналов, чем вузы общего профиля. Благодаря изменению правила назначения баллов в показателе концентрации малые вузы получили шанс конкурировать с крупными вузами.

В 2024 году введены правила исключения из рассмотрения публикаций в журналах, не индексируемых Scopus на конец предыдущего календарного года, для всех областей исследований, а также исключение не более 0,1% статей в каждой предметной области с наибольшим числом аффилиаций вузов. Ограничение по аффилиациям позволяет отсечь малую часть статей, влияющих на положение большого количества вузов при невозможности оценить уровень вклада каждого вуза в исследование.

В 2025 году исключены три показателя, сбор данных по которым не представляется возможным: Качество цитирования (блок «Качество роста»), Научный коллектив (блок «Масштаб»), Взвешенный индекс цитирования FWCI (блок «Востребованность»). Также веса блоков и отдельных показателей были перераспределены.

В рейтинге мы используем классификацию журналов Scopus — All Science Journal Classification (ASJC). В отдельных предметных областях, были выделены дополнительные более узкие области — срезы. Они сделаны для детализации успехов университетов в активно развивающихся областях (например, «Искусственный интеллект» в области «Компьютерные науки») или представляют собой крупной отдельное направление со своими особенностями (например, срез «Металлургия» в области «Материаловедение»).

Так, в 2025 году совокупно рассчитано 7 срезов (по Компьютерным наукам, Материаловедению, Общественным наукам, Наукам о жизни и Энергетике), которые позволяют более глубоко рассмотреть отдельные аспекты предметных областей. Некоторые срезы, такие как Сельское хозяйство и Биохимия, являются самостоятельными предметными областями, которые в контексте рейтинга остаются частью более крупной (совокупной) области — Науки о жизни.

28.01.2026

20.10.2025

29.09.2025

24.09.2025

22.08.2025

07.08.2025

18.06.2025

26.05.2025

13.05.2025

02.04.2025

24.03.2025

17.03.2025

23.12.2024

26.11.2024

17.11.2024

30.10.2024

27.10.2024

01.10.2024

01.10.2024

30.09.2024

29.08.2024

29.08.2024

28.01.2026

20.10.2025

29.09.2025

24.09.2025

22.08.2025

07.08.2025

18.06.2025

26.05.2025

13.05.2025

02.04.2025

24.03.2025

17.03.2025

23.12.2024

26.11.2024

17.11.2024

30.10.2024

27.10.2024

01.10.2024

01.10.2024

30.09.2024

29.08.2024

29.08.2024