АЦ "Эксперт" запускает новый федеральный рейтинг российских ИТ-компаний-лидеров технологического развития

28.01.2026

29.09.2025 · Университеты

Авторы: Дмитрий Толмачев, Екатерина Игошина, Ирина Перечнева

Аналитический центр «Эксперт» представляет итоги первого рейтинга инженерных университетов России.

Таким образом мы продолжаем оценивать роль университетов в развитии экономики и общества. Сначала, напомним, эта задача решалась в рамках проекта «5–100», а затем «Приоритет-2030». Для измерения эффектов трансформации вузов АЦ «Эксперт» разработал линейку рейтингов, охватывающую три направления: публикационная активность вузов через призму наукометрического анализа, готовность университетов генерировать инновации в виде изобретений (патентов) и способность вузов выращивать технологических предпринимателей.

С 2025 года в России началась реализация национальных проектов технологического лидерства. В этом экономическом цикле государство отводит особую роль университетской науке в генерации технологий для промышленности.

В рамках нового исследования мы решили оценить включенность университетов в новую повестку страны через призму их достижений в публикациях в инженерных науках и патентовании.

Итоги исследования были представлены на круглом столе «Рейтинг инженерных университетов РФ. Инженерные вузы: вклад в технологическое развитие страны».

Рейтинг инженерных университетов

На первом этапе отбора вузов — участников рейтинга мы проанализировали научные публикации более 190 российских университетов и отобрали 90 университетов, вошедших хотя бы в одну из десяти инженерных (технических) предметных областей (Инжиниринг, Математика, Компьютерные науки, Науки о Земле, Химия, Химические технологии, Энергетика, Физика, Экология и Материаловедение).

Критерии вхождения в предметную область аналогичны критериям рейтинга научной продуктивности — наличие у вуза не менее 0,5% публикаций от общероссийского объема публикаций в рассматриваемой области.

На втором этапе мы собрали данные о патентной активности университетов за 2021–2024 годы и отсеяли вузы, имеющие менее 20 опубликованных патентов за этот период.

Оставшиеся 80 вузов вошли в первый рейтинг российских инженерных университетов.

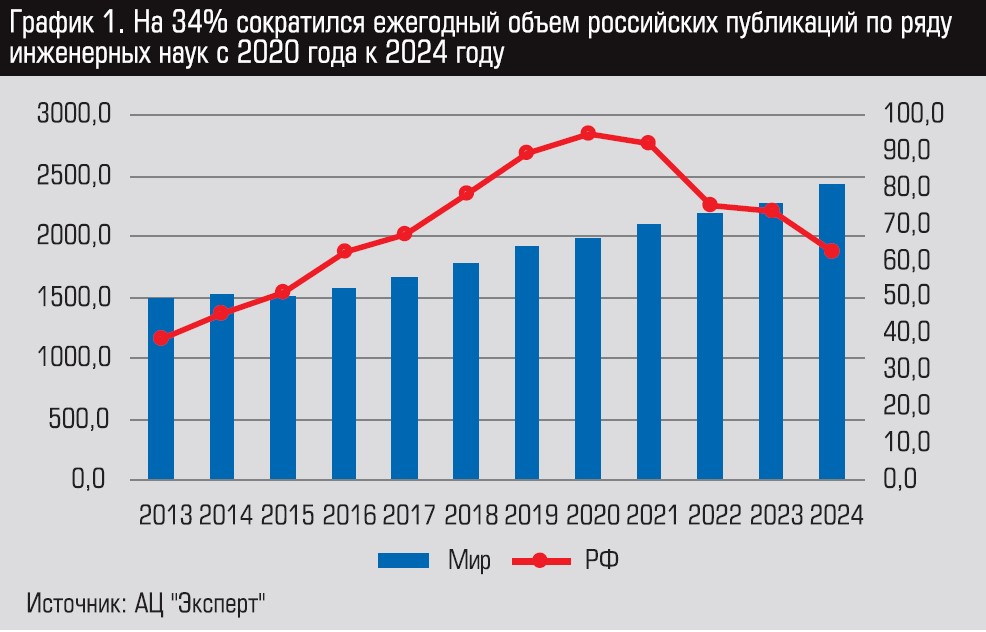

Интерес к этой области знаний растет. С 2013 года в 10 инженерных областях по всему миру наблюдается устойчивый прирост числа научных публикаций на 5% в среднем ежегодно (график 1). Для России в период с 2015 до 2020 года число инженерных статей возросло на 84% и достигло своего пика в 94 тыс. публикаций в 2020 году. Однако после активность пошла на спад, и уже в 2024 году мы зафиксировали сокращение российского сегмента инженерных публикаций почти на 35% по сравнению с публикационным пиком 2020 года.

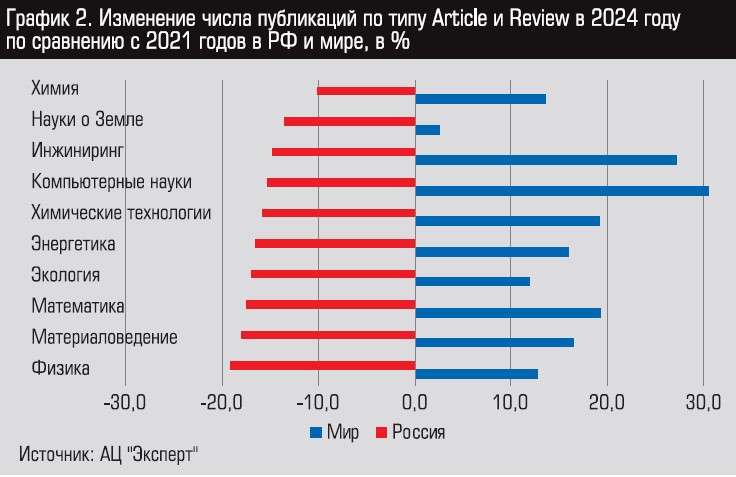

Негативная публикационная динамика отразилась на всех предметных областях (график 2). В срезе статей Article и Review особенно сильное падение переживают Физика (19%) и Материаловедение (18%). Стоит отметить, что среди 10 инженерных областей минимальное снижение демонстрирует Химия (10%).

В целом же по миру наблюдается прирост числа статей Article и Review во всех областях инженерных наук. Особенно большой прирост демонстрируют области Компьютерных наук (31%), Инжиниринг (27%), Математики (19%) и Химических технологий (19%).

В патентной активности также происходит охлаждение. Ежегодно в России число патентных заявок сокращается (график 3). Эту тенденцию мы наблюдали и ранее при подготовке Индекса изобретательской активности российских университетов. За 10 лет (с 2015 года) число заявок на патенты снизилось на 41% и на 14% за последние 4 года.

За период 2015–2024 годов положительный прирост по патентным заявкам наблюдался только дважды — в 2018 году на 4% и в 2024 году менее чем на 0,1%. Однако с 2022 года число ежегодных патентных заявок установилось в пределах 26 тыс. заявок и удерживается уже третий год.

Продолжает снижаться и доля иностранных заявителей: еще в 2017–2019 годах более трети заявок поступало из-за рубежа, в 2020–2021 годах — около 34%, однако в 2022–2023 годах их доля составила уже 26%, а в 2024 году снизилась до 19%.

Отдельно стоит отметить, что распределение долей между российскими и иностранными заявителями по дате выдачи патентов более сглаженное: доля иностранных заявок снизилась с 41% в 2017–2019 годах до 25% в 2024 году.

А пик выдачи патентов за последнее десятилетие пришелся на 2018 год с последующим резким снижением числа выдач в 2019–2021 годы.

Небольшие сдвиги также произошли в отраслевой структуре выданных патентов по Международной патентной классификации (МПК) в 2020–2024 годы (график 4).

Так, в общем объеме российских патентов увеличились доли патентов по следующим разделам МПК: «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (с 25% в 2020 до 28% в 2024), «Химия и металлургия» (с 15% до 19%), «Физика» (с 15% до 16%). Напротив, снижение доли зафиксировано для «Различных технологических процессов и транспортирования» (с 17% до 14%), «Машиностроения» (с 10% до 8%), а также для «Электричества» (с 10% до 9%).

Снижение наблюдается также и в объемах коммерциализаций инноваций и разработок.

За последние 3 года число проданных патентов сокращалось в среднем на 8% ежегодно, а для лицензий этот показатель еще выше — на 10% ежегодно (график 5). При этом стоит отметить, что в 2024 году уровень коммерциализациии рекордно низок: число выданных лицензий за год сократилось на 20%, а совокупный объем продаж и лицензий снизился почти на 16%, что является максимальным падением за десятилетний период.

Несмотря на снижение количества договоров о распоряжении правами на патенты, доля вузов (а также КБ, НИИ и гос. учреждений) в общем объеме договоров на передачу прав возросла с 11,8% в 2022 году до 14,7% в 2024 году и почти сравнялась с показателем 2020 года.

Среди отраслей патентов, на которые заключены договоры о распоряжении правами в 2024 году, наиболее популярной остается Медицина (22% договоров с ростом почти на 3 п.п. по сравнению с 2023 годом), а также «Химия, нефтехимия» (17%), «Энергетика и электротехника» (15%) и другие (график 6). Однако стоит отметить, что превалирующей отраслью для патентов остается категория «Прочее», объединяющая в себе незатронутые классификацией сектора экономики.

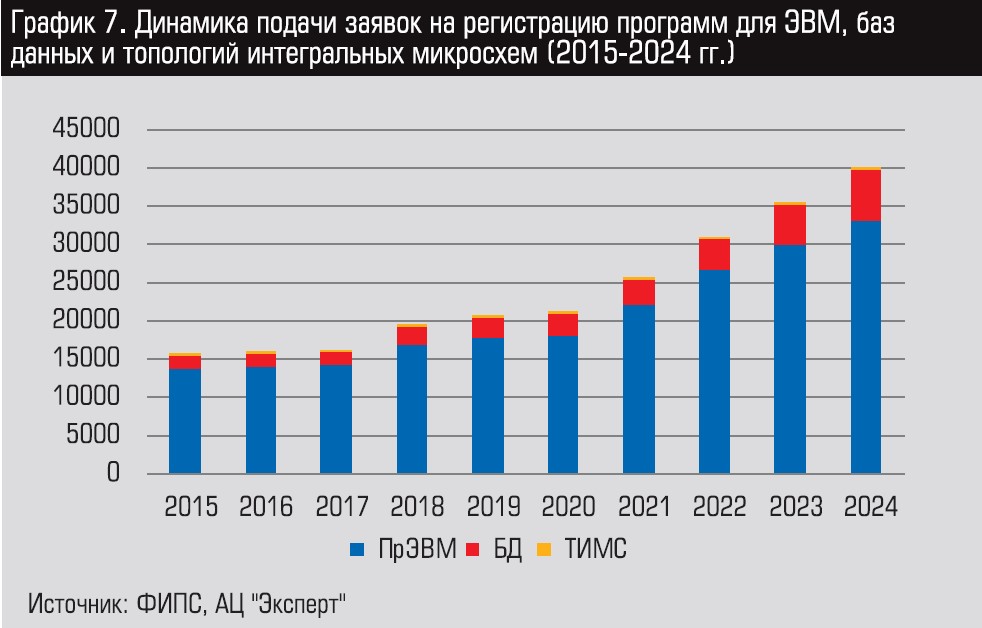

Мы обратили внимание и на еще один важный аспект патентной активности университетов, который не был учтен в текущей редакции рейтинга, но мы примем его во внимание при пересмотре методологии в следующем году. Это импортозамещение программных разработок и рост числа заявок на программы для ЭВМ (ПрЭВМ), базы данных (БД) и топологии интегральных микросхем (ТИМС).

За последние 4 года (2021–2024 гг.) средний прирост числа заявок на ПрЭВМ, БД и ТИМС ежегодно составляет порядка 17%, что в разы превышает средние приросты до 2021 года (график 7). При этом доля заявок от иностранных заявителей в этом сегменте патентования крайне мала — менее 1%.

За 10 лет число ежегодных заявок на ПрЭВМ, БД и ТИМС выросло на 156% и на 56% в 2024 году по отношению к 2021 году. Подавляющее большинство заявок относится к программам ЭВМ — более 80%. Однако в последние 3–4 года по приросту лидирует сегмент баз данных — в среднем на 25% увеличивается число заявок ежегодно.

Около 5 тыс. заявок на ПрЭВМ, БД и ТИМС за последние 10 лет поступило от вузов — лидеров рейтинга, вошедших в топ-10 (около 1 тыс. заявок от УрФУ, около 700 от ИТМО и т.д.). Наибольший средний прирост по числу заявок за 2 последних года (2023 и 2024 годы ) демонстрируют СПбГУ (на 67%), МГУ (на 52%) и НГУ (на 47%).

В рейтинге текущей редакции помимо основного рейтинга инженерных университетов представлены субрейтинги по Приоритетам НТР РФ (границы вхождения патентов в субрейтинги были определены на основании Международной патентной классификации и Приказа Минобрнауки России от 16.04.2019 № 234).

Распределение принадлежности патентов к различным Приоритетам НТР РФ довольно неравномерное — превалирующую долю на протяжении 2021–2024 годов занимает приоритет «Переход к передовым цифровым технологиям» (более 58%, и продолжает расти) (график 8).

С 2017 года 80 вузов — участников рейтинга опубликовали более 22 тыс. патентов и около 1 тыс. патентов из них было коммерциализировано (график 9). После падения числа опубликованных патентов в 2020 году почти на 30% участники исследования активно наращивали объемы и почти достигли показателей 2019 года. За 2021–2024 годы средний прирост числа опубликованных патентов составил 7%.

Число коммерциализованных патентов значительно снизилось — если в 2017 году около 7% патентов были проданы или лицензированы, то в 2021 году эта доля составила только 3%.

За период 2021–2024 годов вузы — участники рейтинга коммерциализировали более 80 патентов. Наибольший процент коммерциализации в срезе Приоритетов НТР наблюдается для приоритета Е «Связанность территории РФ» (около 1,6% патентов в срезе коммерциализировано), а также для приоритетов А, В и Г (около 0,8%).

Среди отраслей коммерциализированных патентов по числу патентов лидируют Материаловедение, Химические технологии, Технологии поверхности и покрытия, а также Транспорт (график 10).

Еще один немаловажный фактор, влияющий на востребованность и качество патента, — наличие коллабораций с другими организациями при его подготовке.

Так, около 4% объема патентов вузов — участников рейтинга (387 патентов) было создано в коллаборации с коммерческими компаниями, научными организациями, другими вузами и физическими лицами. При этом около половины из этих патентов создано при участии компаний. Чаще всего в подготовке инноваций участвовали ООО «ТНГ-Групп», ООО «Строитель», ООО «Финт», а также ряд других заводских предприятий и Сбербанк.

Среди университетов по числу патентов в коллаборации с компаниями лидируют ПНИПУ (16 патентов), УрФУ, Сколтех, МАИ (по 11 патентов), БелГУ и МФТИ (по 10 патентов). С научными организациями и другими вузами — МГУ (25 патентов), Воронежский ГУ (20 патентов), УрФУ (17 патентов), а также НГУ (14 патентов).

В итоговый рейтинг российских инженерных университетов включено 80 университетов, вошедших по меньшей мере в одну из десяти инженерных предметных областей по числу научных публикаций, а также имеющих хотя бы 20 опубликованных патентов за период 2021–2024 годов.

Вузы — участники рейтинга опубликовали более 10,7 тыс. патентов за 2021–2024 годы в 35 технологических направлениях.

Лидирующую позицию занял МГУ, опубликовавший более 200 патентов и более 3 тыс. научных публикаций по инженерным направлениям. С небольшим отрывом от лидера 2 и 3 место разделили Сколтех и МФТИ. При этом Сколтех также является лидером по научному блоку рейтинга (с большим отрывом от ИТМО и Иннополиса). Далее в топ-10 патентов располагаются МГТУ им. Баумана (число патентов почти равно патентам МФТИ) и УрФУ. Позицию 6–7 занимают СПбГУ и Университет Иннополис (оба вуза имеют сильный научный блок и более 70 патентов). Затем с небольшим отрывом следуют ИТМО и НГУ, разделившие 8–9 позиции. При этом в отличие от ИТМО для НГУ характерно сотрудничество в разработке инноваций как с компаниями, так и с научными организациями при довольно высокой доле процитированных патентов. Замыкает топ-10 МИСиС с высоким баллом по научному блоку.

Стоит отметить, что в топ-10 попали не только столичные университеты, но и региональные вузы — УрФУ, НГУ, Иннополис. Среди лидеров по научному блоку также немало региональных университетов — ТПУ, ЮУрГУ, КФУ.

В число лидеров по патентному блоку также вошли УрФУ, ТюмГУ, РХТУ им. Менделеева, НГУ, БелГУ, ВолГТУ и Воронежский ГУ.

Отдельно подчеркнем, что НГУ, УрФУ, Иннополис, Сколтех, МФТИ и ряд других университетов являются лидерами не только по основному рейтингу, но и в субрейтингах по Приоритетам НТР РФ.

По нашим наблюдениям, влияние региональных вузов растет. С каждой новой итерацией научного рейтинга (и в новом рейтинге инженерных университетов в том числе ) все больше университетов из регионов попадают в топ-10 и топ-20. Также для многих университетов новым важным вектором развития становится область программных разработок и патентования ИТ-продуктов, что может стать основанием для включения показателей по данной тематике в методологию рейтинга инженерных университетов.

Как показала дискуссия, выводы исследования представляют интерес для науки и бизнеса.

По мнению президента Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, рейтинг вышел своевременно: «Сегодня государство делает упор на развитие инженерного образования для достижения технологического лидерства. И ряд университетов переформатировал свои стратегии, в том числе и в рамках программы «Приоритет-2030».

По этому пути пошел и Уральский федеральный университет.

«Мы сфокусировались на национальных проектах технологического лидерства, в которых у нас есть соответствующие компетенции, а в ряде направлений мы эти компетенции можем достаточно быстро нарастить. Это, в частности, атомные энергетические технологии, новые материалы и химия. К числу перспективных тематик мы относим промышленное обеспечение транспортной мобильности, новые технологии сбережения здоровья и экономику данных», — делится Виктор Кокшаров.

По словам президента УрФУ, востребованность технологических разработок вузов со стороны реального сектора растет: «За последние три года резко вырос запрос промышленных предприятий на научно-технологические услуги со стороны университетов. И те университеты, у которых этот задел был или которые могут его быстро создать, получают мощный стимул для развития».

Многие университеты выходят на новый уровень. Они занимаются не только прикладными исследованиями, но и поддержкой следующих стадий инноваций. Такая модель, по словам Виктора Кокшарова, реализована в Уральском федеральном университете благодаря инструментам господдержки: «Мы создали полный инновационный цикл, начиная от идеи до разработки. В структуре университета работают конструкторское бюро, инжиниринговый центр, опытное и малосерийное производства».

Востребованность разработок и технологических решений со стороны промышленности видит и ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский. Об этом, по его мнению, говорит динамика внебюджетных доходов как в целом по системе образования, так и в отдельных вузах: «В нашем университете за последние годы внебюджетная составляющая достигала рекордного уровня — 65%. Это дает возможность ТУСУРу развиваться по стратегически определенным направлениям, синхронизируя их с задачами, которые ставит государство».

Но нередко при взаимодействии с индустриальными партнерами вузам приходится искать нестандартные решения.

«Мы изменили тип учреждения, перешли в статус автономного образовательного учреждения, разработали новую модель и принципы взаимодействия с нашими партнерами. Это позволило нам усилить программы развития и более динамично взаимодействовать с компаниями», — делится Виктор Рулевский.

По словам ректора, вуз убедился, что нужно переходить от фрагментарного сотрудничества к системному: «Это позволяет синхронизировать стратегии развития университета и его партнеров. Мы предложили модель перекрестного вхождения в управляющие советы с правом голоса. В этом случае не только компании входят в наш наблюдательный совет, но и вуз участвует в работе управляющих органов предприятий. Благодаря этому мы понимаем долгосрочную политику компаний, что позволяет нам в том числе проводить трансформацию образовательной составляющей и отвечать на технологические запросы. Многие предприятия рассматривают университеты как площадку, которая формирует технологии и продукты будущего в горизонте 5–10–15 лет».

Участники дискуссии полагают, что вузы могут стать еще и катализаторами технологической трансформации на региональном уровне. Так, Томский университет систем управления и радиоэлектроники стал первым вузом, вошедшим в недавно созданный промышленный кластер по электронике и беспилотным технологиям Томской области, что позволит координировать работу ведущих предприятий отрасли в регионе и университета.

«Вуз выступает не только «учебной фабрикой» для формирования кадрового потенциала предприятий, но и площадкой для отработки новых технологических решений и устройств электроники», — подчеркивает преимущество такого формата Виктор Рулевский.

По мнению ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимира Шевченко, спрос на деятельность университета формируется со стороны работодателя, абитуриентов, государства и общества. «На наш взгляд, политика любого университета заключается в том, чтобы найти баланс с точки зрения трех этих акторов. В рамках курса трансформации инженерного образования у университетов уже накоплен серьезный опыт балансировки».

Директор Центра рейтинговых исследований Университета «ИТМО» Илья Куфтырёв полагает, что повысить роль вузов в экономическом развитии удалось во многом благодаря деятельности Передовых инженерных школ (ПИШ): «Мы ориентируемся на востребованность ПИШ и активное участие в их развитии со стороны индустриальных партнеров. И этот отклик есть. Если еще несколько лет назад мы в Университете ИТМО делали ставку в большей степени на средний и малый бизнес со специализацией в области ИТ, то в последние годы кардинально расширяется сотрудничество с крупными компаниями, и оно имеет уже стратегический характер».

Участники дискуссии соглашаются с актуальностью исследования для оценки этих трендов. Рейтинг, по мнению Виктора Кокшарова, позволяет сравнить достигнутые результаты.

Но в дальнейшем для его эволюции, по мнению Виктора Кокшарова, важно помимо публикационной и патентной активности уделять внимание анализу объема внебюджетных НИОКР.

«Именно этот показатель говорит о вовлеченности университетов в работу с промышленными предприятиями», — убежден Кокшаров.

Проректор по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Михаил Филонов соглашается с этим тезисом: «Оценка инновационной деятельности должна в первую очередь опираться на объемы НИОКР».

Как показало обсуждение, проблема методов оценки деятельности университетов по-прежнему остается острой.

«На мой взгляд, сравнение, например, по количеству патентов не является релевантным. Если мы говорим о технологическом развитии, то нужно прежде всего смотреть на финансовый результат. Также важным показателем является стоимость произведенной университетом интеллектуальной собственности, которой пользуются компании», — считает Владимир Шевченко.

И в дальнейшем этот параметр станет все сложнее учитывать. Научно-технологические развитие в России в перспективе пойдет по пути создания научно-производственных объединений между университетом и промышленным партнером как между отдельными юридическими организациями, которые должны стать площадкой для вывода на рынок опытных образцов в виде серийных продуктов. И в этом случае, по мнению Виктора Рулевского, методологически станет сложно измерить вклад вузов в создание технологий: «При заключении и выполнении таких хоздоговоров патенты будут принадлежать научно-производственному объединению, также пока не ясно, возможно ли будет учитывать объемы этих договоров в общем показателе вуза. Поэтому авторам исследования и нам совместно стоит подумать об этом при составлении следующих рейтингов».

Михаил Филонов соглашается с этим тезисом: «Мы общее количество патентов снижаем. Наша политика такова: если у автора нет лицензионного соглашения, нет смысла получать патент, а если патент не коммерциализуется, он не нужен. Вторая сложность связана с созданием научных работ совместными усилиями. Такой патент ни продать, ни лицензировать нельзя. Когда у патента несколько хозяев, это мертвый груз, за который кто-то платит. А стоимость патентов в этом году выросла».

«Действительно, вопрос относительно патентов острый. Поэтому помимо количества всегда нужно оценивать качество: каков «коэффициент полезного действия» от этого патента, иначе он превращается в «чемодан без ручки»: и тащить тяжело, и бросить жалко. Главная цель всех прикладных исследований — это востребованность этих результатов промышленностью и индустриальными партнерами», — подчеркивает Илья Куфтырёв.

И тем не менее в целом вузы видят необходимость анализа по разным метрикам.

«По нашему мнению, любое исследование полезно, рейтинг позволяет университетам иногда с неожиданной стороны на себя взглянуть. Но ставить позиции в рейтинге самоцелью не следует. Мы считаем правильным прежде всего ориентироваться на свои стратегические цели, на внутреннюю логику развития», — аргументирует Владимир Шевченко.

«Рейтинги нужно воспринимать как инструмент самоанализа, как повод посмотреть на себя со стороны» , — соглашается Илья Куфтырёв. — «Иногда можно обнаружить интересные детали, которые не видны внутри самой организации, это возможность почувствовать пульс и очень хорошая методологическая основа для внутреннего аудита. И конечно, это витрина, сквозь которую на нас смотрят и оценивают индустриальные партнеры».

В своевременности выхода исследования убежден и ректор Виктор Рулевский: «Для инженерного вуза важно оценивать свои достижения с учетом внешних условий развития экономики, науки и технологий».

По мнению вице-президента НИУ ВШЭ, члена Общественного совета ФНС России, члена Общественного совета Роструда Ирины Карелиной, оценка роли инженерных вузов необходима не только на внутрироссийском уровне.

«Сравнение вузов между собой — это важная задача, учитывая сформулированную президентом РФ национальную цель лидерства на глобальном технологическом рынке. Но сообществу необходима еще и оценка, позволяющая делать международные сопоставления. Сейчас видится особенно важным сравнение с вузами из быстро развивающихся стран, которые формируют альтернативные коллаборации — расширяется БРИКС, ШОС и другие международные организации. Именно такое сопоставление будет показывать, насколько быстро и эффективно двигаются наши вузы в глобальном пространстве» - утверждает Ирина Карелина.

Однако в условиях недоступности многих данных и ограничений международного сотрудничества формировать новую систему оценки результативности инженерных вузов непросто.

Ирина Карелина в этой связи предлагает два метода, которые дополняют друг друга.

«Вузы сегодня быстро наполняются большими данными, все больше информации они представляют на своих сайтах, становятся более прозрачными, поскольку это одно из условий привлекательности и для абитуриентов, и для исследователей. Правилом хорошего тона становится регулярная публикация отчетов о деятельности, которая включает в том числе и финансовые данные», — формулирует первый подход Карелина.

Высокотехнологичные решения поиска и сканирования информации, том числе и использование ИИ-инструментов, постоянно развиваются. Поэтому, по мнению Ирины Карелиной, одним из способов получения данных может быть программная сеть, позволяющая по определенным правилам сканировать опубликованные данные о деятельности вузов с их сайтов: «Такие данные, к сожалению, будут ненормализованными, что затруднит их анализ, но за счет их большого перечня, используя математические модели, можно выделить ключевые».

По словам Карелиной, вузы многих стран, входящие в создаваемые альтернативные коллаборации, тоже уходят от ориентации на ранее распространенные информационные системы, создавая и ориентируясь на свои.

Поэтому другим возможным решением может быть выход на межстрановые коллаборации.

«В рамках межведомственных соглашений о сотрудничестве, например, на уровне соответствующих министерств, можно выстраивать обмен данными и создавать мощные системы оценивания, полезные и нам, и партнерам. Есть рейтинговые компании в этих странах, которые потенциально заинтересованы в обмене информационными потоками. У российских вузов широкие международные связи, можно начать более активное их использование в сфере обмена данных», — предлагает Ирина Карелина.

Очевидно, что это не самый быстрый путь.

«Но логика общеполитического развития и формирование многополярного мира подсказывает, что именно эта модель будет наиболее надежной», — итожит вице-президент НИУ ВШЭ.

.Рейтинг российских инженерных университетов построен на глубоком анализе научно-технологических достижений вузов. В основе рейтинга – методология двух ежегодных рейтингов, которые АЦ Эксперт ежегодно публикует начиная с 2017 года. Это предметный рейтинг (рейтинг научной продуктивности) и Индекс изобретательской активности российских вузов.

Научные достижения вузов анализируются через призму качества публикаций, технологические — через анализ качества патентов. Вес первого блока — 40%, второго — 60%.

При наукометрическом анализе публикаций рассматриваются публикации вуза в 10 предметных областях: инженерные науки, компьютерные науки, математика, материаловедение, науки о Земле, экология, химические технологии, химия, энергетика и физика. Анализируемые показатели разделены на три смысловых блока: «Масштаб» (13,3%), «Востребованность» (13,3%) и «Превосходство» (13,3%). Анализируемые в рамках рейтинга показатели качества патентов разделены на три блока: «Исходные условия» (вес 9%), «Качество» (27%) и «Востребованность» (24%).

Пороговые критерии для включения университета в Рейтинг инженерных университетов:

Все показатели рассчитываются за период 2021–2024 гг.

Наше исследование базируется на данных из международных баз рецензируемой научной литературы, данных Федерального института промышленной собственности, Google Patents.

28.01.2026

20.10.2025

29.09.2025

24.09.2025

22.08.2025

07.08.2025

18.06.2025

26.05.2025

13.05.2025

02.04.2025

24.03.2025

17.03.2025

23.12.2024

26.11.2024

17.11.2024

30.10.2024

27.10.2024

01.10.2024

01.10.2024

30.09.2024

29.08.2024

29.08.2024

28.01.2026

20.10.2025

29.09.2025

24.09.2025

22.08.2025

07.08.2025

18.06.2025

26.05.2025

13.05.2025

02.04.2025

24.03.2025

17.03.2025

23.12.2024

26.11.2024

17.11.2024

30.10.2024

27.10.2024

01.10.2024

01.10.2024

30.09.2024

29.08.2024

29.08.2024